| 識名園 |

|

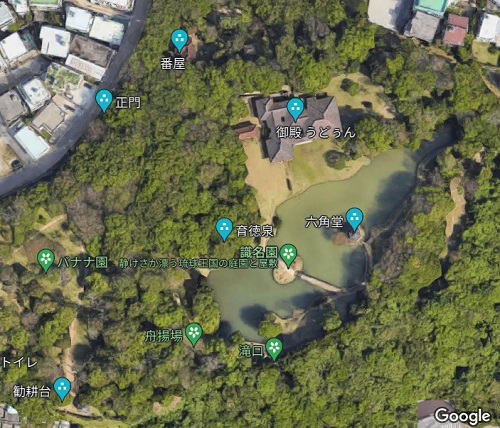

識名園(俗にシチナヌウドゥンと呼ぶ)は、琉球王家最大の別邸で、国王一家の保養や外国使臣の接待などに利用された。1799年につくられ、1800年に尚温王冊封(さっぽう)のため訪れた正使(せいし)趙文揩、副使(ふくし)李鼎元(りていげん)を招いている。

王家の別邸としては1677年、首里の崎山(さきやま)村(現在の首里崎山町)に御茶屋御殿(ウチャヤウドゥン)がつくられた。首里城の東に位置したので「東苑(とうえん)」とも呼ばれ、その後につくられた識名園は、首里城の南にあるので「南苑(なんえん)」とも呼ばれた。

識名園の造園形式は、池のまわりを歩きながら景色の移り変わりを楽しむことを目的とした「廻遊式庭園」で、「廻遊式庭園」は、近世に日本の大名が競ってつくるようになった造園形式であるが、識名園では、「心」の字をくずした池の形(心字池)を中心に、池に浮かぶ島には中国風あずまやの六角堂や大小のアーチが配され、池の周囲には琉球石灰岩を積みまわすなど、随所に琉球独特の工夫が見られる。

識名園はかつて、春は池の東の梅林に花が咲いてその香りが漂い、夏には中島や泉のほとりの藤、秋には池のほとりの桔梗(ききょう)が美しい花を咲かせ、「常夏(とこなつ)」の沖縄にあって、四季の移ろいも楽しめるよう、巧みな配慮がなされていた。

1941年(昭和16年)12月13日に国指定「名勝」となりましたが、1945年(昭和20年)4月、第2次世界大戦の沖縄戦で破壊された。1975〜96年(昭和50年〜平成8年)総事業費7億8千万円をかけて復元整備され、1976年(昭和51年)1月30日国指定「名勝」、2000年(平成12年)3月30日に国指定「特別名勝」となった。2000年(平成12年)12月2日には、ユネスコ世界遺産(琉球王国のグスク及び関連遺産群)として登録された。

|

|

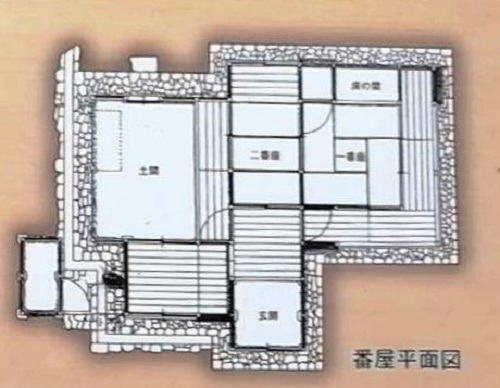

番屋

番屋は、伝統的な琉球の建築様式を用いて建てられた御殿の番人のための小さく機能的な住居である。建物の入り口に最も近い手前の部屋は詰所で、奥の部屋は住居部分になっており、木の戸で閉じられた長い板張りの廊下がある。隣には瓦屋根の小さな離れが建てられている。

|

|

|

|

|

|

|

|

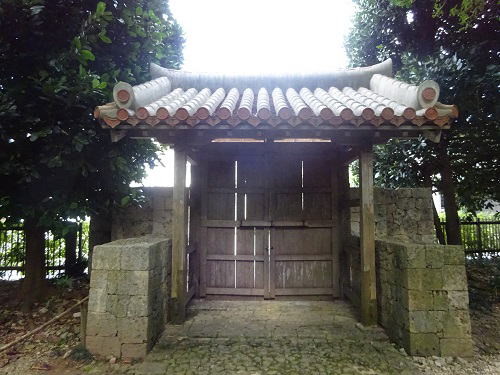

通用門

番屋を過ぎて少し進むと右手に通用門がある。城に見られる櫓門と違い、門そのものは木造建築で両側に切石の石垣がある。使用人が出入りする門で、正門よりやや小さく作られている。

|

|

| 通用門から少し階段を下りて石畳の道が始まる。使用人の通路なので、正門につながる道幅の半分ほど。 |

|

正門

通用門からさらに奥に進むと、すぐに正門がある。通用門とほぼ同じ形をしているが、少し幅が広い。

|

|

| 正門から伸びる美しく整形された石畳の道は、琉球石灰岩で丁寧につくられている。うっそうとした森の中を散策しながら進むと、一気に視界が開けて、ここでようやく目的地である御殿と美しい池を見せるという流れをつくっている。通用門であった階段がこちらにはない。 |

|

駕籠屋

御殿の入り口のすぐそばには駕籠屋がある。王族や他の位の高い人々は、人が肩に担いで運ぶ乗り物「駕籠」を威厳のある移動手段として使用していた。駕籠屋は、駕籠を準備するための場所として、また、担ぎ手の休憩所として使用された。

|

|

|

育徳泉

識名園の立地は、池を満たし水を供給するこの育徳泉と呼ばれる天然の淡水泉があったことから選ばれた。沖縄のあちこちにある数多くの神聖な泉と同様、この泉には神の力が宿っているとされている。正門から伸びる美しく整形された石畳の道は、精巧に加工されたサンゴ石灰岩の半円形の隙間に収まっているこの泉に続く。今も透明なままのこの泉にはシマチリスジノリという食用の水草やカニなどの生物が生息している。2つの石碑には、19世紀初頭に訪れた中国の使節によって書かれた育徳泉を称える碑文が刻まれている。泉から御殿に至る巧みに曲がりくねった道の石垣は、丁寧に成形された不規則な六角形の石が緻密に積まれる洗練された様式から、隙間に入り込んだ植物が生い茂っている未加工の石が自然に並ぶ部分へとさりげなく移行している。この道は、訪問者が日常世界の境界を越える心の準備をさせてくれる。

|

|

心字池

「心」の字をくずした形の池(心字池)を中心につくられている。廻遊式庭園は、近世に日本の大名庭園として流行したもので、識名園は日本の造園形式を基本としながら、池に浮かぶ島には中国風のあずまやである六角堂、大小のアーチ橋が配されるなど、琉球独特の工夫が見られる。識名園は、春は池の東の梅林に花が咲いてその香りが漂い、夏には中島や泉のほとり藤、秋は池のほとりの桔梗が美しい花を咲かせ、常夏の沖縄にあって四季の移ろいも楽しめるよう、巧みな気配りがなされていた。

|

|

|

|

|

| 池からあふれた水を流す滝口、木々が織りなす木陰に水の落ちる音が響く。 |

|

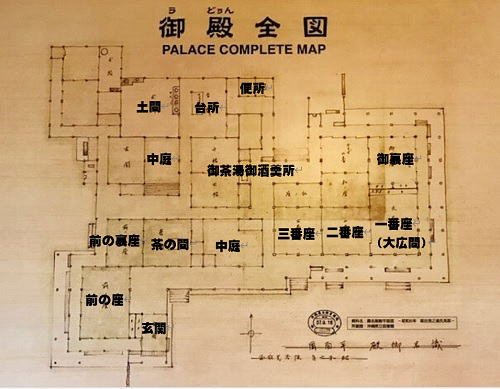

御殿

御殿と書いて「ウドゥン」と読む。赤瓦屋根の木造建築から琉球文化が感じられる建物。琉球王国時代に位の高い人々が住んでいた建築様式が用いられ、最も格式の高い一番座、それに連なる二番座、三番座、台所、茶室など、15もの部屋から成る「御殿」は、総面積が約525平方m(約160坪)あり、開放感あふれる広々とした構造が特徴である。御殿に使用されている木材は、創建時と同種同形を踏襲し、主にチャーギと呼ばれるイヌマキを用いている。当時チャーギは禁制材であったが、琉球王国の別邸であったため主要建築材料として使用することができた。屋根には白漆喰をほどこした赤瓦で、周囲の濃い緑に美しく調和している。

一見、1つの建物から構成されているようであるが、主屋、前の座がある建屋、台所部の3つから成る分棟式の建物となっている。これらに渡り廊下や中庭などを巧妙に配置し、一体的な建物として認識できるように工夫されている。また主屋と前の座の周辺には、雨端(あまはじ)を巡らせ軒高を揃えているが、部屋の配置や広狭から生じた棟高の変化は、外から望んだ際の建物や屋根の美しさとなっている。雨端の柱は自然木の形状を活かし、礎石の上に置く沖縄の民家の趣を取り入れている。雨端とは沖縄の民家に見られる軒に差し出した庇のことである。外と内を繋げる空間として位置づけられ、玄関を持たない沖縄特有の民家では、人々との交流の場ともなっている。

|

|

|

|

|

|

| 廊下の大きく開いた跳ね上げ窓は、琉球王朝時代の王様の平均身長(約150〜155cm)に合わせられており、王様が景色を眺められるよう計算されているとのこと。 |

|

|

前の座

冊封使たちはここで御茶を召し上がってから園の散策に出かけた。

|

|

|

| 茶の間 |

|

| 茶の間から前の二番座を見る |

|

| 前の二番座から前の座を見る。 |

|

| 中庭 |

|

| 三番座 |

|

| 二番座 |

|

| 二番座から三番座を見る |

|

| 一番座(大広間) |

|

| 一番座から二番座、三番座を見る |

|

| 大切な部屋からは、雨端を介して心字池や六角堂が見渡せ、静かで美しい景観が楽しめる。 |

|

|

|

| 雨端の自然木の形状を活かした柱と、それを受ける自然席の礎石。 |

|

| 一番座(大広間)の裏座 |

|

二番座の裏座

ここには国王の着物をかけてあったり、小便筒・フン箱(つまり簡易トイレ)があった部屋である。国王は食事をするときや用を足すときも着替えていたという。

|

|

|

裏座の廊下 |

|

| 廊下から便所への廊下、貫構造の外周壁を見ることができる。 |

|

| 便所 |

|

台所

台所から竈の置かれた土間を見る。台所には大きなまな板が置かれている。

|

|

土間

土間には大小6つ(大2、小4)の焚口のある竈(かまど)が設けられている。土間と台所には天井がなく、煮炊きに伴う煙が、シロアリなどから建物を守るため、他の部屋の天井裏に伝わるように工夫されている。

|

|

| 土間と茶の間の間の中庭 |

|

御茶湯御酒羹所

裏座から先へ進むと突き当りに「御茶湯酒羹所(おちゃゆおさけあつものどころ)」がある。冷めた汁などを温めなおす所で、国王に出す食事は3回の検査を経ていたので、ここで温めなおす必要があった。

説明を見ると、「炭火を加減して、お出しするお茶や酒、料理などを保温するための場所」と書かれていた。

|

|

石橋

中島に架かる石橋は前後で材質が異なる。最初の左の橋は自然石によるくだけた石橋で、次の右の橋は切石による整然とした石橋である。

|

|

| 自然石によるくだけた石橋は琉球石灰岩によるものだ。琉球石灰岩とは中国でよく見られる太湖石(たいこせき)の仲間であり、岩肌に無数の穴がある。 |

|

|

| 中島から六角堂にわたる石橋は、切石による整然とした石橋である。 |

|

| 六角堂への橋は一つの石から切り出した石橋である。 |

|

舟揚場

池泉西部の舟揚場。第15代国王・尚温王の即位式にあたって中国から訪れた正使は、首里城の南にある「龍潭池(りゅうたんい)」で舟遊をした記録が残っている。

|

|

六角堂

心字池に浮かぶ小島の中心に「六角堂」が建てられている。六角堂は回遊式庭園に設置される「あずまや」で、眺望や休息のための建造物。壁はなく、柱だけで造られているのが特徴で、中国様式の影響を受けた黒色の瓦屋根となっている。

六角堂の中に興味ある掲示がなされている。『六角堂は、1916(大正5)年以後。六角堂については、明治時代までは四角の入母屋づくりの建物であったことが、写真資料からわかっていますが、一体いつから「六角」になったのか、よくわかっていません。このほど、大正5年4月29日(土)付けの琉球新報記事から、その時点までは「四角」であったことが確認できました。』

|

|

|

|

|

勧耕台を経て番屋に至る森の小径

勧耕台は、沖縄本島南部地域を見渡すことの出来る展望所で、海が全く見えない大陸的な景色が臨める。中国からきた冊封使をここへ案内し、琉球が決して小さな国土ではないことを訴えたと思われる。「勧耕台碑」は1838年(道光18)年に尚育王(しょういくおう)の冊封正使林鴻年(りんこうねん)が題したもので、手入れの行き届いた田畑を見て、王が心から人々を励ましているとたたえたのである。もとの碑は、戦災を受けて破損したため、1980(昭和55)年に拓本をもとにして復元したものである。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Last modified: Jan. 17 15:20:00JST 2010

okinawa

(c) Dr.Shigeaki Iwashita |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|