| 沖縄の伝統的民家 |

|

沖縄県立博物館・美術館は、沖縄の自然、歴史、文化、芸術を同時に楽しめる施設で、博物館と美術館が併設された全国でも珍しい施設である。博物館は沖縄戦直後の1946年に誕生した「沖縄民政府立東恩納博物館」が一つの前身となっており、2016年で開館70年目を迎えた。博物館では、地学・生物・人類・考古・民俗・歴史・美術工芸の各分野の資料を展示している。美術館では沖縄の風土に育まれた、油画・水彩画・彫刻・版画・写真・映像等、近現代美術を中心に作品を展示している。

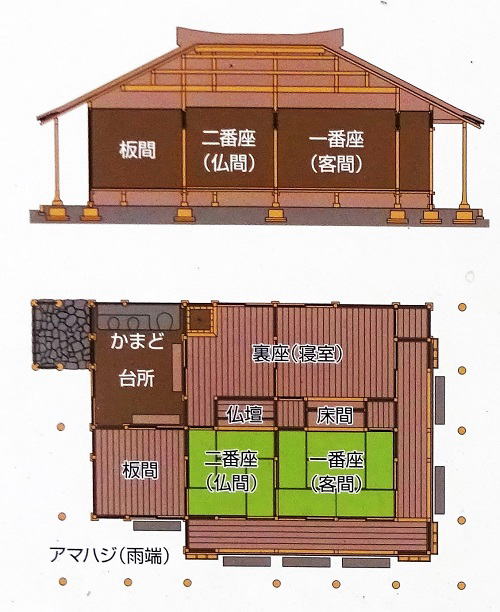

博物館の中庭には、屋外展示として琉球の伝統的な高倉、民家が再現されている。この民家は、沖縄本島南部に今も残る伝統的な民家を参考に再現したものである。 |

|

|

|

ヒンプン(中垣)

家の正面に目かくしの塀があり、「ヒンプン」と呼ばれている。「ヒンプン」は、表から建物の内部が直接見えないように造られたもので、外から魔が入ってくるのを防ぐというマジナイ的な意味をもち、屋敷の内と外の仕切りの役目も果たしている。

|

|

|

雨端(あまはじ)

軒は低くせり出し、夏の暑い日差しが部屋の奥に入らないよう工夫されている。軒下の空間を沖縄では雨端(あまはじ)と言い、外部と内部をつなぐ開放的な軒下空間を構成している。伝統的な琉球民家では玄関がなく。この軒下の雨端(あまはじ)から、直接それぞれの部屋に入るようになっている。

沖縄の民家は雨端柱と呼ばれる自然木の柱が屋根を支える形で軒下に設置されていて、その土台はキクメイシと呼ばれるサンゴで半球状のものの頭を削って使用されることが多かった。皮を剥いただけの木材は、表面に保護層が不十分で、風雨や太陽光にさらされると劣化しやすいので、必ずしも耐風雨性から未製材の自然木が選ばれたのではなく、外部景観との調和といった要因で選択されたのだろう。 |

|

|

|

沖縄赤瓦(おきなわあかがわら)

沖縄赤瓦(おきなわあかがわら)は、沖縄県で産する赤色の粘土瓦である。琉球赤瓦(りゅうきゅうあかがわら)とも言う。沖縄県中南部に分布する「クチャ」と呼ばれる黒灰色の泥岩を主原料とし、赤土を混合する。クチャは鉄分を多く含んでおり、酸化焼成することにより赤色に発色する。

伝統的な沖縄赤瓦は、日本本土の本葺瓦の系統に属する瓦で、平瓦に相当する女瓦(雌瓦、ミーガーラ)と、丸瓦に相当する男瓦(雄瓦、ウーガーラ)とからなる。瓦を葺く際には、まず女瓦を並べて、その左右の継ぎ目を覆うように男瓦を被せ、台風などの強風にも耐えるように瓦どうしの隙間を漆喰で塗り固める

|

|

シーサー

シーサーは、沖縄県などでみられる伝説の獣像。魔除けの意味を持ち、屋根の上に設置されることが多い。名前は「獅子(しし)」(元はサンスクリット語のライオン、シンハー)を沖縄語で発音したものである。

『球陽』によれば、始まりは1689年のことで、当時火事が頻発して難儀していた人々が風水師に助言を求めたところ、その風水師は八重瀬岳の影響によるものといい、これを防ぐには獅子の像をつくりその山に向けて設置するようにと助言した。住民がその言に従ってシーサーを設置したところ火事は発生しなくなったというものである。各戸の屋根の上に置かれるようになったのは、庶民に瓦葺きが許されるようになった明治以降である。

|

|

板壁

沖縄の伝統民家が板壁を多く使用している。外装が板壁となった要因として、まず気候条件への適応が挙げられる。沖縄は亜熱帯気候で、高温多湿な気候が特徴で、板壁は通気性があり、湿気や暑さに対する調整がしやすくなる。これにより建物内部が涼しく保たれ、湿気による腐朽を防ぐことができる。第二は風害への耐性の強さ。沖縄は台風の影響を受けやすい地域であり、強風や豪雨による被害が起こりやすい、板壁は軽量でありながらも強度があり、風害に対して比較的耐性がある。また、台風の風が壁に当たった際にも、柔軟性があるため、構造が安定しや。いとされている。第三には地元素材の利用が挙げられる。沖縄では木材が豊富にある。伝統的な沖縄の建築では、地元で入手できる木材を使用することが一般的であり、そのために板壁が採用されている。第四には文化的・歴史的背景がある。沖縄の伝統的な建築様式は、歴史や文化に根ざしています。沖縄の伝統的な家屋は、地元の自然素材を活かした構造や外観が特徴的となっている。文献によると外壁に「イタジイ」、内壁に「イジュ」を使った家屋は、100年から200年はもつという話もある。

「イタジイ(スダジイ)」は、沖縄本島北部の森を構成する常緑の広葉樹で、やんばるの森のおよそ70%を占めている。樹高約20m、幹の直径1mに達する常緑の広葉樹である。「イジュ」はツバキ科の常緑高木で、沖縄本島中北部や八重山、奄美などに自生している。

|

|

|

|

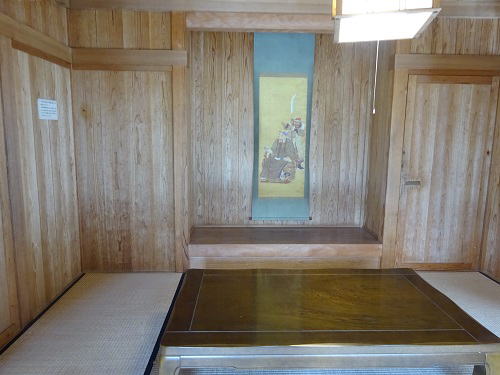

一番座(客間)

一番座(いちばんざ)は、主屋の最も東側に位置し、一番広い間取で、床や違い棚などが設けられている。 一番座は神の座敷とされ、神事や慶事には主賓の座となるのである。 上客を接待するときもこの部屋を客間として使用する。 沖縄の民家に見られる間取の一つである

|

|

|

二番座(仏間)

二番座(にばんざ)は、沖縄の伝統的な住宅の正面に位置する部屋で、仏壇(トートーメー)が置かれている。沖縄では「祖先崇拝」という信仰があり、二番座は「御霊前の間」とも呼ばれる。

|

|

|

板間

現在でいうところの居間(リビング)、食事室(ダイニング)にあたる部屋。

|

|

|

|

裏座(寝室)

裏座(うらざ)は、沖縄の民家の裏側(北)に位置して、一番・二番・三番座の裏間取りの総称。一番座の裏座は貴重品をしまう物置、二番座の裏座はクチャと呼ばれ、休憩室に使用されるほか産室、若夫婦室、子ども室などに使用され、三番座の裏座は道具置き場。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Last modified: Jan. 05 16:00:00JST 2024

(c) Dr.Shigeaki Iwashita |

|

|

|

|

|