| 首里金城町石畳道 |

|

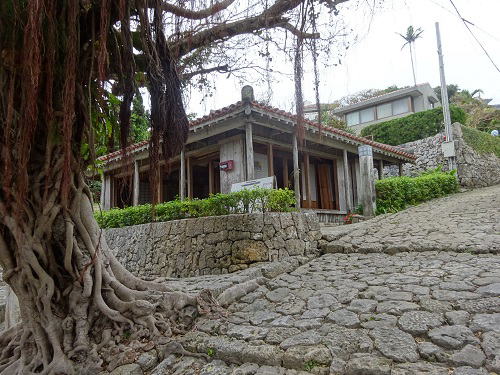

首里金城町石畳道は、首里城から国場川の真玉橋に至る長さ4km総延長10kmの官道であった真珠道(まだまみち)の一部で、琉球王国尚真王の治世である1522年にその建造が始まった。第二次世界大戦の沖縄戦で真珠道の大半は破壊されたが、金城町に現存する238mの区間が首里金城町石畳道としてその姿を現在に伝えている。

道幅は平均して約4mで、敷石には表面を小叩(こたた)き仕上げという方法で整えられ、約20〜30cmの琉球石灰岩を用いている。石の敷き方は乱敷(みだれじ)きという方法。沖縄戦での戦火を奇跡的にまぬがれ、石畳の両側には屋敷囲いの石垣も残されている。古都首里の屋敷街の面影を今日に伝える貴重な道である。

沖縄県指定文化財(史跡・名勝)であるほか、1987年(昭和62年)8月10日に、旧建設省と「道の日」実行委員会により制定された日本の道100選の一つにも選定されている。

|

|

|

|

|

|

首里金城村屋(かなぐしくむらやー)

那覇市首里金城村屋は、首里金城町石畳の一息の休憩所、地域住民の憩いの場として提供されている。戦前は村の若者達が沖縄相撲や差し石(力石)などで身体を鍛えた樋川毛(ヒージャーモー)という場所。さらに昔は金城町の拝所もあったとも口承で伝えられている。ヒージャーモーとは隣に金城樋川(カナグシクヒージャー)があったためそう呼ばれた。

沖縄戦の後、ここにはコンクリート平屋の地域の公民館が建てられたが、1990年代にもなると老朽化してきたが、観光客の増加に伴ってトイレや休憩所の必要性も出てきた。そこで那覇市は地域の集会所も兼ねて建て直すことになった。1996年釘等を使わない伝統工法の平屋建ての首里金城村屋が完成した。金城町石畳道が那覇市都市景観形成モデル地域に指定され、伝統的な木造瓦葺で観光客の休憩舎と地域の集会所を兼ねた施設が作られることになり、那覇市都市デザイン室から特命で、設計は東設計工房(代表山城東雄)に発注された。

設計を始めるにあたり、地域への説明、公聴会を二度ほど開いたが、市の方針、純木造の伝統的工法に地域の方々はかなり難色を示した。それは戦後の木造がシロアリや台風被害を多く受けたことによる「木造不信」からで、コンクリート万能主義の思いが強いのであった。しかし設計者が根強く景観と木造の価値を訴えたことで、最終的には理解を得ることができた。

木材は、那覇市の姉妹都市である日南市へ施工者と共に出向き、良質な飫(お)肥(び)杉やチャーギを選び、着工した。屋根瓦には地域の方々総出で赤瓦一枚一枚に名前を裏書きし、屋根を葺(ふ)きあげた。

|

|

|

|

|

金城大樋川

金城大樋川(カナグスクウフヒージャー)は、家庭に水道が引かれる以前、村ガー(共同井戸)として使用されていた。生活用水は、毎日ここから水桶で自宅の水がめに運び入れていた。那覇。市指定史跡で、ヒージャー(樋川)とは水源が遠くにあって、水源から水路が導き、樋より水が流れ出る形式をいう。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Last modified: Feb. 04 08:10:00JST 2024

(c) Dr.Shigeaki Iwashita |

|

|

|

|

|